Um fünf Uhr nachmittags waren wir wieder in der Polizeizentrale in San Franzisko eingetroffen, und wir machten uns daran, Randolph zu vernehmen und ihn womöglich zu einem Geständnis zu bewegen. Ungefähr zweiundeinehalbe Stunde lang wurde er gründlich ausgefragt. Vor allen Dingen prüften wir nach, wo er vor, während und nach dem Einbruch sich aufgehalten haben wollte.

Percy zeigte sich durchaus bereit auszusagen, nicht aber mit der Wahrheit herauszurücken. Unzählige Male ertappten wir ihn auf Lügen und konnten ihm, an Hand seiner eigenen Antworten, nachweisen, wo er versucht hatte uns zu beschwindeln. Schließlich, es war inzwischen etwa sieben Uhr abends, erklärte er: „Ich habe mächtigen Hunger und Durst. Ich weiß schon, daß ihr mir über seid. Seid anständig zu mir und verschafft mir´n guten Happen zu essen, dann werde ich schon herausrücken.“

Das klang in unseren Ohren verheißungsvoll. Wir begrüßten die Aussicht freudig und verschafften Percy aus einem italienischen Restaurant in der Nähe, was ihm Spaß machte.

Während er aß, begann er seinen Bericht.

Angefangen habe die ganze Sache, so behauptete er, mit einem anderen Neger namens Barton, der in der Pine Street wohne. Bei Barton sei er selbst öfter mit zwei Weißen zusammengetroffen. Man habe getrunken und allerlei erzählt. Eines Tages habe man sich über die Mittel unterhalten, mit denen man sich leicht Geld verschaffen könne, und wo Gelegenheit sei ein großes Ding zu drehen. Alle vier brauchten dringend Geld. Barton hatte sich darauf an die beiden Weißen gewandt und ihnen erklärt, Percy habe früher bei einem kolossal reichen Mann als Diener gearbeitet und es müsse leicht sein, da etwas zu machen. Percy wurde dann veranlaßt, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Seine Aufgabe war es, die andern genau zu informieren. Im übrigen konnte er sich im Hintergrund halten. Der Einbruch selbst sollte von Barton und den beiden Weißen ausgeführt werden. Jeder sollte ein Viertel der Beute erhalten.

Percy gab diese Aussage auch zu Protokoll, er beharrte aber hartnäckig dabei, daß ihm die Namen der beiden Weißen nicht bekannt seien.

„Wieviel Uhr ist es eigentlich?“ wollte Percy plötzlich von mir wissen.

„Neun Uhr“, antwortete ich und knüpfte noch einen Scherz daran.

„Nämlich“, erklärte Percy zur allgemeinen Überraschung, „ich bin für zehn Uhr mit Barton verabredet.“

Wir waren überzeugt, daß Percy versuche, uns an der Nase herumzuführen, beschlossen aber trotzdem, ihm eine Gelegenheit zu geben, die Sache zu beweisen. Er behauptete, Barton habe versprochen ihm einen Handkoffer mit anderen Kleidern und hundert Dollar in bar zu bringen. Das Geld war dazu bestimmt, Percy weiterzuhelfen, bis etwas Gras über die Angelegenheit gewachsen war und man dazu übergehen konnte, die Beute zu verwerten. Nach der Verabredung wollten sich die beiden um zehn Uhr an der Ecke der Sutter und der Lyon Street treffen. Das war eine Stunde Weg!

Wir beschlossen diese Ecke einmal in Augenschein zu nehmen. Eine ganze Reihe von Beamten begleitete uns.

Percy wurde an der Ecke aufgestellt. Er sollte auf Barton warten und dann auf dem nördlichen Trottoir der Sutter Street nach Osten weitergehen. Wir warnten ihn vor jedem Versuch Fersengeld zu geben, da unnachsichtlich auf ihn und seinen Begleiter geschossen werden würde.

Ich bezog einen Beobachtungsposten auf dem südlichen Trottoir der Sutter Street, wo ich im Dunkel einer Einfahrt sitzend Percy bequem im Auge behalten konnte. Alle anderen Beamten waren ringsherum verteilt. Alle hielten sich versteckt. Einen Straßenblock weiter warteten zwei Beamte in Zivil in einem Polizeiauto, für den Fall, daß irgend etwas schief ging.

Wie ich bekennen muß, erwartete eigentlich keiner von uns, daß Barton tatsächlich erscheinen würde.

Man kann sich unsere Überraschung vorstellen, als eine Minute nach zehn Uhr eine Trambahn an der Ecke hielt und ein Neger mit einem Handkoffer absprang, der sofort auf Percy zuging und ihm die Hand schüttelte.

Ich war sprachlos. Die Sache war zu einfach. Und diese Pünktlichkeit! Es war einfach unmöglich, daß das Barton war! – Er war es aber!

Nach der Begrüßung setzte sich Barton die Lyon Street hinunter in Bewegung. Ich griff schon nach meinem Revolver, als Percy seinen Genossen zurückhielt. Sie unterhielten sich kurze Zeit und setzten sich dann, wie es Percy befohlen worden war, auf dem nördlichen Trottoir der Sutter Street nach Osten zu in Bewegung. An der Ecke der Baker Street machten sie halt. Percy nahm den Handkoffer an sich und Barton schob ihm etwas in die Hand. Wie wir später feststellten, war es Geld.

Just in diesem Augenblick verdarb uns das Polizeiauto unser Spiel. Es fuhr langsam an den beiden vorbei und machte in der Nähe der Straßenkreuzung halt.

Barton wies seinen Begleiter darauf hin: „Der Wagen sieht aus wie ein Polizeiauto. Ich mache, daß ich verschwinde. Wir sehn uns später“, erklärte er hastig.

Nachdem er sich von Percy getrennt hatte, folgte ich ihm auf dem gegenüberliegenden Trottoir. Etwa in der Mitte des Straßenblocks befand sich ein hellleuchtender Gaskandelaber. Ich wartete bis er diese Stelle beinahe erreichte. Ich wollte ihn nämlich in guter Beleuchtung haben, um jede seiner Bewegungen sofort bemerken zu können. Im geeigneten Augenblich sprang ich in großen Sätzen über den Fahrdamm auf ihn zu, den Revolver im Anschlag und rief ihn an:

„Hände hoch! Keine Bewegung oder Sie sind eine Leiche!“

Er blieb stehen, halb gebückt, mich wütend anstarrend, wie ein Raubtier, das sich zum Sprung duckt. Ich schob mich vorsichtig näher. Aber schon kam Loughlin im Laufschritt an und schob unserem Gefangenen die Handschellen über die Gelenke, während ich ihn mit dem Revolver in Schach hielt. Wir zogen ihn dann unter die Laterne und durchsuchten seine Taschen.

In einer kleinen Uhrtasche an der Hose entdeckten wir einhundertfünfzig Dollar in Goldstücken zu zehn und zwanzig Dollar. Wir wußten jetzt, daß wir den Richtigen erwischt hatten. Zu dieser Zeit war Gold so gut wie überhaupt nicht im Verkehr, und wie man sich erinnert, waren aus dem Tresor Hadleys Goldstücke gestohlen worden.

Percy stand noch immer an der Ecke, wo sich Barton von ihm getrennt hatte. Wir taten so, als sei er uns unbekannt, und fragten ihn, wo er den Handkoffer her habe. Percy deutete auf Barton und erklärte:

“Von diesem Mann hier.“

Wir öffneten den Handkoffer, der einen Anzug von Percy und zwei Handtücher mit dem Namen Hadley enthielt.

Ich versuchte Barton zu einer Aussage zu bewegen. Er weigerte sich auch nur das geringste zu bekunden, noch nicht einmal wo er wohne. Das nützte ihm sehr wenig, da Loughlin die Adresse von Percy erfuhr – Pine Street 559. Wir machten uns sofort mit beiden Gefangenen dorthin auf den Weg.

Es war ein Haus, wo möblierte Zimmer vermietet wurden und gehörte einer japanischen Wirtin. Barton beharrte bei seinem Stillschweigen, obwohl die Wirtin ihn beim Namen nannte und erklärte, er sei derjenige, der bei ihr ein Zimmer gemietet habe.

Da Barton noch immer nicht aussagen wollte, fuhren wir nach dem Polizeipräsidium zurück und setzten die beiden für die Nacht hinter Schloß und Riegel.

Am nächsten Morgen wurden sie dem Vernehmungsrichter vorgeführt. Barton erklärte, es liege überhaupt nichts Belastendes gegen ihn vor und bestand auf einer sofortigen richterlichen Entscheidung. Wir informierten den Richter, daß sich noch zwei Verdächtige auf freiem Fuße befänden und daß wir noch etwas Zeit brauchten, um auf diese beiden die Hand legen zu können. Er setzte daraufhin die Entscheidung auf eine Woche aus und bestimmte, daß Barton nur gegen eine Sicherheitsleistung von fünfzigtausend Dollar bares Geld oder hunderttausend Dollar in Wertpapieren von der vorläufigen Haft verschont werden solle. Barton war natürlich nicht in der Lage, einen derartigen Betrag aufzubringen.

Sofort nach dem Haftprüfungstermin fuhren wir mit Percy nach Bartons Wohnung, um eine genauere Untersuchung seines Zimmers vorzunehmen. Während Loughlin mit Percy gleich nach oben ging, sah ich mich im Hause um. Ich wollte jemand ausfindig machen, der die beiden Weißen gesehen hatte, die Barton regelmäßig aufzusuchen pflegten.

Als ich an der vorletzten Tür im zweiten Stock anklopfte, wurde mir von einer Negerin geöffnet.

„Ist Ihnen vielleicht bekannt, ob der farbige Gentleman im Zimmer über ihnen in der letzten Zeit von zwei Weißen besucht worden ist?“ fragte ich auf gut Glück.

„Jawohl, Herr. Zwei Weiße und ein großgewachsener farbiger Gentleman kommen regelmäßig, fast jeden Abend.“

„Was können Sie mir über die Leute berichten?“

„Die beiden Weißen kommen immer einzeln. Auch der farbige Gentleman kommt immer allein. Sie bleiben immer bis tief in die Nacht. Manchmal höre ich sie noch bis gegen Morgen reden, aber ich habe noch nie herausbringen können, was sie sagen. Die beiden letzten Nächte habe ich sie nicht gehört.“

Das Geräusch der Haustür, die ins Schloß fiel, unterbrach uns. Die Frau, die mit mir sprach, konnte von der Stelle aus, an der sie stand, bequem beobachten, wer das Haus betrat.

„Da kommt ja einer von ihnen“, flüsterte sie.

Ich schob sie in ihr Zimmer und schloß hinter uns die Tür bis auf einen schmalen Spalt. Ein halbwüchsiger junger Mann, ein Weißer, ging an uns vorbei und betrat die Stufen zum nächsten Stockwerk. Ich ließ ihm einen kleinen Vorsprung und folgte ihm dann, nachdem ich mich flüchtig überzeugt hatte, daß mein Revolver in Ordnung war. Mitten auf der Treppe traf ich mit dem Jüngling zusammen, der schon wieder von oben kam. Er hatte sich nach Bartons Zimmer begeben, hatte die Tür geöffnet, hatte Percy und einen ihm Unbekannten im Zimmer gesehen, hatte „Pardon“ gesagt und war umgekehrt.

„Scheren Sie sich schleunigst wieder hin, wo Sie herkommen!“ befahl ich, ihm die Revolvermündung vor die Brust haltend.

„Wer sind Sie? Was wollen Sie?“ fragte er erschreckt und anscheinend nicht imstande, einen raschen Entschluß zu fassen.

„Darüber lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen“, entgegnete ich. „Ich bin Polizeibeamter.“

Ich drückte ihm den Revolver in die Rippen und zwang ihn so rückwärts wieder ins Zimmer zurück, wo ich ihm schleunigst die Taschen umdrehte. Ich fand bei ihm ein Goldstück zu zwanzig und eines zu zehn Dollar. Daß er mit dem Einbruch in Verbindung stand, war damit schon so gut wie nachgewiesen. Eine Schußwaffe trug er nicht bei sich.

„Das ist einer, der mit dabei war“, erklärte Percy unaufgefordert. „Elmer Sanborn ist sein Name.“ (Wie man sieht, hatte sich Percys Gedächtnis stark verbessert.)

„Von was reden Sie eigentlich?“ erklärte mein neuer Fang. „Wer sind Sie? Ich kenne Sie ja überhaupt gar nicht!“

Und dabei beharrte er. Er wollte den Mund nicht öffnen, ja, er wurde immer verstockter und feindseliger. Als wir fünfzehn Minuten ergebnislos vergeudet hatten, meinte Loughlin: „Leo, ich werde Percy mit auf den Vorplatz nehmen, vielleicht entschließt sich Sanborn zu reden, wenn er allein mit dir ist.“

„Gut“, stimmte ich zu. „Wir wollen es wenigstens versuchen.“

Sobald ich mich mit Sanborn in Bartons Zimmer allein sah, verschloß ich die Tür. Dann sah ich Sanborn an. Sanborn sah mich an. Die untere Hälfte des Schiebefensters war geöffnet. Das Rouleau war zur Hälfte heruntergezogen. Außerdem flatterte vor der Fensteröffnung noch ein Spitzenvorhang.

„Wer war der vierte, der an dem Ding beteiligt war, Elmer?“ legte ich los. „Der große Kerl?“

„Ich weiß nicht, was Sie wollen. Warum fragen Sie mich?“

„Wo haben Sie dann die Goldstücke her?“

„Die Goldstücke habe ich von einem Freunde. Ich habe sie mir erst vor ein paar Minuten geliehen.“

„Wer ist der Freund? Wo kann man ihn finden?“

„Ich weiß nicht, wo er jetzt ist, ich hab´ ihn gerade eben auf der Straße getroffen und ihn gebeten, mir was zu leihen.“

„Wissen Sie, wo er wohnt?“

„Nein, aber wahrscheinlich treffe ich ihn bald wieder. Dann kann ich ihnen ja zeigen, wer es ist.“

Er unterbrach sich. „Ich habe schrecklichen Durst. Kann ich nichts zu trinken bekommen?“

„Jawohl“, sagte ich, „McLoughlin kann Ihnen ein Glas Wasser besorgen.“

Ich stand auf und ging an Sanborn vorbei zur Tür. Als ich nach dem Schlüsse griff, hörte ich rasche Schritte hinter mir.

Ich schnellte herum und konnte gerade noch sehen, wie mein Gefangener, mit dem Kopf voran, durch die Vorhänge tauchte und verschwand. Die Vorhänge schlossen sich wieder.

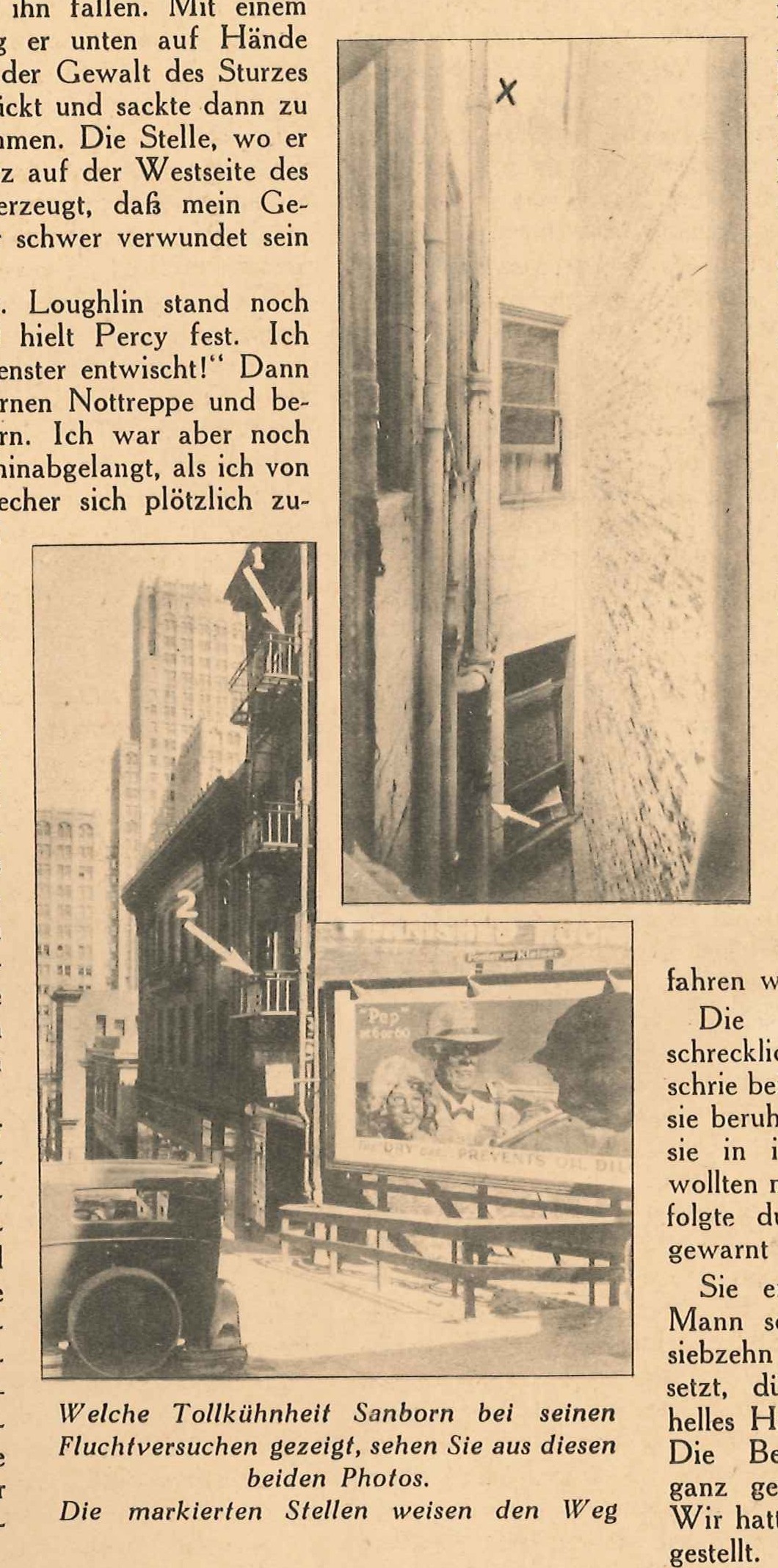

Ich stürzte ans Fenster und sah Sanborn auf dem Podest, der außen am Haus angebrachten Nottreppe stehen. Ohne sich einen Moment zu besinnen, stützte er die Hände aufs Geländer, schwang sich darüber und sprang ins Leere. Ich beugte mich aus dem Fenster und sah ihn fallen. Mit einem furchtbaren Anprall schlug er unten auf Hände und Knie auf, wurde von der Gewalt des Sturzes flach gegen die Erde gedrückt und sackte dann zu einer leblosen Masse zusammen. Die Stelle, wo er lag, war ein leerer Bauplatz auf der Westseite des Hauses. Ich war fest überzeugt, daß mein Gefangener entweder tot oder schwer verwundet sein müsse.

Ich stürzte an die Tür. Loughlin stand noch immer auf dem Flur und hielt Percy fest. Ich brüllte: „Er ist aus dem Fenster entwischt!“ Dann lief ich zurück zu der eisernen Nottreppe und begann eilig hinunterzuklettern. Ich war aber noch nicht bis zum ersten Stock hinabgelangt, als ich von oben sah, wie der Ausbrecher sich plötzlich zusammenraffte, aufstand und nach der Straße flüchtete. Es machte auf mich den Eindruck, wie wenn eine Leiche plötzlich sich aus dem Sarge erhebt.

Meine einzige Chance war, so rasch wie möglich die ebene Erde wieder zu erreichen. Kurz entschlossen sprang ich über das Geländer und plumpste hinunter. Als ich den Boden berührte, knickte mein rechtes Knie unter mir ein. Eine Sehne war verzerrt. Ich schied vorläufig aus dem Rennen aus.

Loughlin erschien an der Hausecke, gerade als Sanborn die nächste Straßenkreuzung erreichte. Loughlin konnte nicht feuern, weil ich mich in der Schußlinie befand. Er ließ den Revolver wieder sinken und rannte bis zur Straßenecke, – ich versuchte ihm zu folgen. Um die peinliche Sache abzukürzen: Unser Gefangener war uns entwischt.

Wir begaben uns in Bartons Zimmer zurück, um es genau zu durchsuchen. In einer Rocktasche fand sich ein Briefumschlag mit irgendwelchen Notizen. Darunter war eine, die eine Adresse zu sein schien. Es las sich wie: „116 Eurle Street“. Das E am Anfang und das le am Ende des Wortes waren so undeutlich, daß es sich auch um Buchstaben handeln konnte. In San Franzisko gab es keine Eurle Street. Wir nahmen deshalb an, daß es „Turk Street“ heißen könne. Turk Street war nur wenige Blocks weiter. Wir entschlossen uns, die Sache wenigstens einmal zu versuchen.

Die Haustür des Hauses Turk Street 116 war nicht verschlossen. Als wir eintraten, hörten wir eine Frauenstimme laut und mit großem Nachdruck erklären:

„Ich hab´ doch hier kein Hospital, wenn Sie das hier tun wollen …“

Mehr war nicht verständlich, aber es genügte uns. Wir fanden das Zimmer der Wirtin und warteten da, bis sie von oben herunterkam.

„Ist hier vor ein paar Minuten ein junger Bursche gewesen, der verwundet zu sein schien?“ fragte ich.

„Großer Gott, ja. Er ist von einem Auto überfahren worden.“

Die Vermieterin war schrecklich aufgeregt und schrie beinahe. Wir mußten sie beruhigen und drängten sie in ihr Zimmer. Wir wollten nicht, daß der Verfolgte durch ihr Geschrei gewarnt würde.

Sie erklärte, der junge Mann sei schätzungsweise siebzehn Jahre alt, untersetzt, dünn, heller Teint, helles Haar, graue Augen. Die Beschreibung paßte ganz genau auf Sanborn. Wir hatten ihn also wieder gestellt.

„Ist er sehr schwer verwundet?“ fragte ich.

„Sein Gesicht ist ganz zerkratzt und er hinkt, als ob sein Bein schlimm zugerichtet wäre. Er ist eben hinaufgegangen, um sich umzuziehen. Ein Freund will ihn ins Krankenhaus schaffen.“

„Ist dies hier der einzige Ausgang?“ unterbrache McLoughlin.

„Ja. Hier ist kein Hinterausgang“, versicherte sie.

Gerade da hörten wir, wie die Haustür geöffnet wurde. Schritte kamen den Korridor entlang.

„Es kommt hier oft ein Mann, der den Burschen besucht“, flüsterte sie hastig. „Er sagt, er ist sein Onkel.“

„Schön, wenn der´s ist, der jetzt kommt, dann nicken Sie mit dem Kopf“, befahl ich flüsternd und trat von der Tür zurück, als der Fremde vorbeikam.

Die Frau nickte. Im nächsten Augenblick hatte ich dem Unbekannten von hinten die Pistole gegen die Rippen gedrückt.

„Hände hoch! Ich bin Polizeibeamter!“

Dann schafften wir ihn außer Sicht, indem wir ihn in einen Wäscheverschlag sperrten. Jeden Augenblick konnte Sanborn von oben herunterkommen, und wir wollten nicht, daß er seinen „Onkel“ zu Gesicht bekam.

Loughlin hatte auf den ersten Blick erkannt, wer uns in die Hände gefallen war.

„Das ist Frank Ledterman“, erklärte er. „Einer der berüchtigtsten Geldschrankknacker im ganzen Land. Allein hier haben wir ihn schon drei- oder viermal deswegen vor Gericht gestellt, und ich gehe jede Wette ein, daß es kein Gefängnis gibt, das ihn noch nicht beherbergt hat.“

„Was geht hier eigentlich vor?“ unterbrach uns Ledterman, „was soll das hier heißen? Ich wollte hier ein Zimmer mieten.“

„Ja, ja, natürlich“, antwortete Loughlin, „Sie sind gekommen, um den Burschen da oben abzuholen! Für Logis werden wir übrigens schon sorgen, wenn Sie sonst nichts brauchen!“

Wir hielten hastig Kriegsrat und entschlossen uns, Ledterman einem Verkehrsschutzmann zu übergeben, der ihn nach der Polizeizentrale bringen sollte. Dasselbe sollte mit Percy geschehen. Ich eskortierte die beiden. Ledterman hatte bei jedem Schritt meine Revolvermündung zwischen den Schulterblättern. McLoughlin blieb zurück, um Sanborns Zimmer zu bewachen.

Ich gab den Verkehrsschutzleuten, denen ich meine Gefangenen ablieferte, zunächst die nötigen Aufschlüsse:

„Diese Gauner hier gehören zu der Bande, die gestern bei E. W. Hadley fünfundzwanzigtausend Dollar raubte. Bringen Sie sie bitte nach dem Gefängnis. Ich muß noch einmal zurück, um ihren Spießgesellen am Kragen zu nehmen. Sehen Sie sich vor, die beiden Kerle, die ich Ihnen übergebe, sind ganz gerissene Gauner, besonders der hier“ – ich zeigte auf Ledterman -, „der wird alles versuchen, um auszureißen. Beim geringsten Fluchtverdacht schießen Sie die beiden einfach nieder.“

Bevor ich wieder zu Loughlin zurückkehrte, telephonierte ich noch das Präsidium an und machte die nötigen Mitteilungen. Wir erhielten noch mehrere Kriminalbeamte und eine Auswahl uniformierter Polizisten als Unterstützung. Wir machten von diesen Hilfstruppen Gebrauch, um sowohl rings um das Gebäude, wie um den ganzen Block eine Absperrkette zu ziehen.

Loughlin bezog einen Posten in einem kleinen Verschlag, der Sanborns Zimmer gegenüberlag, und von dessen Fenster aus man Sanborns Fenster überwachen konnte. Sanborns Zimmer lag im dritten Stock, darüber kam noch eine Etage und dann das Dach. Die hintere Feuer-Notleiter wurde von anderen Beamten überwacht.

Als unser ganzes Aufgebot verteilt war, stieg ich zu Sanborns Zimmer hinauf. Ich war noch fünf Meter von der Tür entfernt, als er sie öffnete, den Kopf herausstreckte und mich erblickte. Er machte ein bestürztes Gesicht.

„Sie können die Partie ruhig verloren geben, Elmer“, sagte ich. „Das Haus ist umstellt. Sie sind erwischt! Ergeben Sie sich, es geschieht Ihnen nichts!“

Während ich sprach, schob ich mich sachte dichter an ihn heran. Den Revolver wollte ich nicht sofort herausziehen, weil ich fürchtete, er werde dann sofort die Tür zuschlagen. Das half übrigens gar nichts. Die Tür flog doch sofort ins Schloß. Ich stürzte hin, die Tür war zugesperrt. Ich rammte meine Schulter mit voller Wucht dagegen, und es gelang mir tatsächlich, sie aufzubrechen – gerade in diesem Augenblick hörte ich Revolverschüsse knallen.

Loughlin hatte von seinem Posten am Fenster gegenüber beobachtet, wie Sanborn aus dem Fenster kroch, nach dem Abwasser-Fallrohr griff, das neben dem Fenster herunterlief und Hand über Hand nach dem Dach hinaufzuklettern begann. McLoughlin hatte sich sofort aus dem Fenster gebeugt und den Flüchtling angerufen:

„Halt! Sanborn! Wenn Sie weiterklettern, schieße ich!“

Sanborn hatte den Zuruf nicht beachtet. Er war bereits am oberen Ende des Rohres angelangt und griff nach dem Dachrand. Loughlin feuerte zwei Warnschüsse, die auf Sanborn nicht den geringsten Eindruck machten. Loughlin, der fürchtete, daß Sanborn auf dem Wege über das Dach entwischte, zielte jetzt und feuerte zweimal. Beide Schüsse saßen – Loughlin ist ein glänzender Schütze – der eine Schuß traf Sanborn in den Fuß, der andere durchbohrte das Bein.

Mit einer letzten verzweifelten Anstrengung zog sich Sanborn über die Abschlußmauer des Daches und verschwand. Unsere Arbeit schien getan. Wenigsten bildeten wir uns das ein. Wir dachten, wir müßten nur noch auf das Dach hinauf und ihn oben festnehmen.

Gleich darauf aber stürzte atemlos der Kriminalbeamte Nielson herbei und berichtete, er habe gesehen, wie Sanborn am Regenabflußrohr des Empire-Hotels an der Ecke der Straße in die Höhe kletterte. Sanborn war oben angelangt, hatte den Dachrand erfaßt und war im Begriff, sich ganz auf das Dach hinaufzuziehen, als die Regenrinne, an der er sich festhielt, nachgab. Sanborn stürzte drei Stockwerke tief hinab und blieb auf einer Backsteinmauer liegen, die bis zur Höhe des ersten Stocks emporragte.

Nielson hatte nicht Feuer geben wollen, um nicht versehentlich einen der Hotelgäste zu treffen. Es war außerdem überflüssig, fremde Leben zu gefährden, da der ganze Häuserblock von der Polizei abgeriegelt war. Nielson hatte zunächst überhaupt geglaubt, Sanborn sei bei dem Sturz getötet worden. Er hatte sich gerade in Bewegung gesetzt, um uns zu rufen, als Sanborn sich aufraffte und durch ein Fenster in das Hotel kletterte.

Man sagt, eine Katze habe neun Leben. Dieser Sanborn konnte aber einer Katze noch gut etwas vorgeben. Ein Sprung aus dem dritten Stock und zwei Schußwunden in den Beinen hatten seiner Leistungsfähigkeit keinen Abbruch getan.

Wir zogen alle unsere Leute rings um das Empire-Hotel zusammen und stürzten nach dem Fenster, durch das Sanborn ins Innere gekrochen war. Es war keine Spur von ihm zu entdecken.

Nun wurde das ganze Hotel durchsucht, Zimmer für Zimmer, Etage für Etage. Als wir den zweiten Stock erfolglos durchsucht hatten, ersuchte die Leiterin des Hotels, die uns bis dahin begleitet hatte, um Erlaubnis, uns zu verlassen, da sie in der Küche zu tun habe.

Plötzlich hörten wir sie laut aufschreien. Gleich darauf rief sie von unten herauf:

„Großer Gott, er ist in meiner Küche!“

Wir stürzten hinunter. Als wir um die Ecke bogen, sahen wir Sanborn an der Tür lehnen. Mit hängendem Kopf starrte er uns entgegen.

„Schießen Sie nicht, oder Sie sind einer toter Mann!“

„Ich bin geliefert“, stammelte er, dann sank er zu Boden.

Wir improvisierten einen Tragstuhl aus unseren kreuzweise übereinandergelegten Händen und trugen ihn auf die Straße hinunter. Inzwischen hatten sich auf dem Trottoir Hunderte von Neugierigen angesammelt, die wissen wollten, warum von der Polizei geschossen wurde. Als wir den Bürgersteig betraten, kamen drei Frauen an uns vorbei, die an Sanborns blutendem Bein ungeheures Interesse zu nehmen schienen. Eine von ihnen bemerkte zu einer anderen:

„Sieh doch einmal, wie diese brutalen Kerle mit dem armen verletzten Jungen umgehen!“

Nach der endlosen Jagd, die es uns gekostet hatte, „diesen armen, verletzten Jungen“ – beiläufig einer der gerissensten Verbrecher in ganz Kalifornien – dingfest zu machen, hatte ich große Lust, diesen Heulschwestern einmal gründlich Bescheid zu sagen.

Wir brachten Sanborn ins Zentralspital für die erste Hilfeleistung, um seine Wunden verbinden zu lassen. Wir hatten Glück. Wir konnten noch eine interessante Feststellung machen:

Eine der Schwestern des Hospitals, Schwester Mary Keenan, erkannte in Sanborn den jungen Mann, den sie vor vier Tagen dabei überrascht hatte, als er ihre Wohnung in der Clay Street auszuplündern versuchte. Als er sich entdeckt sah, war er ans Fenster gelaufen und war von diesem Augenblick an spurlos verschwunden. Sie hatte sich den Kopf zerbrochen, wie es ihm gelungen sein konnte zu flüchten. Aber für einen Burschen, der aus dem zweiten Stock heruntersprang, war es natürlich nur eine Kleinigkeit gewesen.

Auch als er so identifiziert worden war, weigerte sich Sanborn, irgend etwas auszusagen. Nachdem wir mehreremal vergeblich versucht hatten, ihn zu einer Sinnesänderung zu bewegen, ließen wir ihn unter Bewachung im Hospital zurück. Mit Loughlin und anderen meiner Kollegen begab ich mich nach seiner Wohnung, um eine Untersuchung des Zimmers vorzunehmen.

In einem Seitenverschlag fand ich eine kleinere Aktentasche, die fest verschlossen war. Ich legte sie aufs Bett und schnitt sie mit dem Messer auf. Der Inhalt bestand aus Zündschnüren, Zündkapseln, einer kleinen Blechkanne, die mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt war, und einer kleinen Wärmflasche aus Gummi, die ebenfalls gefüllt war – wie ich annahm, mit Wasser.

„Die Kerle scheinen bei ihrer Arbeit kalte Füße bekommen zu haben“, meinte ich lachend, zeigte meinen Kollegen die Wärmflasche und warf sie dann achtlos zur Seite.

Die Blechkanne, die Zündschnüre und die Detonationskapseln schienen dieselben zu sein, die man Hadley gezeigt hatte als die Banditen drohten, seinen Safe zu sprengen. Wir schlossen daraus, daß die Blechkanne „Suppe“, das heißt Nytroglyzerin enthielt. Ganz zu unterst in der Tasche fanden wir vier große automatische Pistolen, unzweifelhaft die Waffen, die bei dem Einbruch in Erscheinung getreten waren.

Wir schoben alles wieder in die Aktentasche zurück, mit Einschluß der Wärmflasche, und begaben uns nach unten, wo Ledterman im Auto auf uns wartete. Ledterman war eigens unter Bewachung wieder zurückgebracht worden, da wir die Absicht hatten, ihn Sanborn gegenüberzustellen und auf diese Art entweder ihn oder Sanborn zum Reden zu bringen.

McLoughlin trat auf Ledterman zu und zeigte ihm die Blechflasche.

„Ist das die ,Suppe´, die ihr bei der Hadley-Affäre mit hattet?“

„Ich weiß nichts von einer Hadley-Affäre.“

„Es ist doch ganz zwecklos, Ledterman, daß Sie immer noch versuchen, uns hinters Licht zu führen. Wir kennen Sie ja. Also, das ist die Flasche, die Sie mit hatten? Nicht wahr?“

„Ich weiß nicht, was es ist“, wiederholte Ledterman.

„Nun, wenn Sie nicht wissen was es ist, dann werde ich es einmal kräftig auf den Boden werfen …“ und dann machte McLoughlin eine Bewegung, als wolle er die Flasche auf den Boden schleudern.

„Tun Sie das lieber nicht“, fiel ihm Ledterman hastig in den Arm. „Sind Sie lieber ´n bißchen vorsichtig. ´S kann ja was drin sein, das uns allen schlecht bekommt.“

Das war das erste schwache Eingeständnis, das wir einem Mitglied der Bande – mit Ausnahme Percys – abgerungen hatten. Es bewies, daß wir bei Ledtermans Verhaftung keinen Fehlgriff getan hatten.

In der Polizeizentrale ordnete Kommissar Matheson an, daß die Blechflasche mit Nytroglycerin sorgfältig in einer mit Sägemehl gefüllten kleinen Kiste verpackt werde. In Gegenwart Ledtermans nahm er auch die übrigen Gegenstände aus der Tasche. Die Wärmflasche wurde dabei achtlos zur Seite geworfen.

„Sie sollten sich mit der Gummiflasche auch ein bißchen in acht nehmen“, meldete sich Ledterman zum Wort. „Es könnte ja auch Nytroglycerin darin sein!“

Ob er recht hatte? Und wie sehr er recht hatte! In dem Ding befand sich genügend Nytroglycerin, um den ganzen Gebäudekomplex in die Luft gehen zu lassen. Und es war ein wahres Wunder, daß wir nicht alle längst „kalte Füße“ von der Art hatten, wie man sie unter dem grünen Kirchhofrasen zu haben pflegt.

Die Nachprüfung des Verbrecheralbums ergab, daß alle vier von uns Verhafteten bereits früher schon im Gefängnis gesessen hatten. Wir waren ziemlich stolz auf unseren Rekord – und auch auf unser Glück – hatten wir doch sechsunddreißig Stunden nach dem Diebstahl der fünfundzwanzigtausend Dollar die vier Verbrecher bereits zur Strecke gebracht.

Frank Barton alias Albert Parker alias Albert Brown, ein Neger aus Jamaika, war am 19. März 1917 wegen Einbruchdiebstahls im Staatsgefängnis von San Quentin eingeliefert worden. Er war nach einer Haft von einem Jahr und drei Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Leon Epmeier alias Elmer Sanborn alias Charles Hartman hatte wegen Vagabundierens eine sechsmonatliche Gefängnisstrafe erhalten. Er war im Besitz einer Schußwaffe und einer elektrischen Blendlaterne ertappt worden, über deren Herkunft er sich nicht ausweisen konnte. Im Jahre 1917 war er ferner wegen Raubes und versuchten Raubmordes verhaftet und verurteilt worden. Die Vollstreckung des Urteils war jedoch ausgesetzt und Sanborn wegen seines jugendlichen Alters der Besserungsanstalt in Preston überwiesen worden.

Ledterman, dessen wirklicher Name Frank Smith war, besaß nach unseren Aufzeichnungen noch weitere neun Pseudonyme – wenigstens waren nur neun bekannt. Das Register seiner Straftaten war gut ein und eine halbe Seite lang. Fast alle Fälle waren Einbrüche. Wie wir in Erfahrung brachten, war Ledterman einer der geschicktesten Geldschrankknacker, der den Bundesbehörden je untergekommen war. Er war gelernter Mechaniker und hatte ein neues Verfahren ausgearbeitet und zuerst angewandt, Geldschränke durch geschickte Anwendung von Stemmeisen zu erbrechen. Er verfügte über eine Kollektion allerbester Stemmeisen, von einem Instrument mit haardünner Schneide angefangen, bis zum größten Kaliber. Mit diesen Eisen und mit einem mit Tuch umwickelten Hammer hatte er fast ohne Geräusch zu erzeugen, die besten Geldschränke in einen Haufen altes Eisen verwandelt.

Als erster stand Percy Randolph vor Gericht. Er bekannte sich schuldig und war bereit, sich als Kronzeuge verwenden zu lassen. Seine Verurteilung wurde bis zur Beendigung der übrigen Verfahren hinausgeschoben. Als zweiter kam Sanborn an die Reihe, der des schweren Raubes für schuldig befunden und zu Zuchthaus verurteilt wurde. Dasselbe geschah mit Barton, der zu einer Höchststrafe von fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.

Ledterman, das letzte Mitglied der Bande, war bereit, sich des einfachen Einbruchs schuldig zu bekennen. Er versprach, die gestohlenen Obligationen und Juwelen wieder herbeizuschaffen, wenn es bei dieser Anklage verbliebe. Wir lehnten es ab, uns mit ihm in einen Kompromiß einzulassen. Ledterman wurde demgemäß ebenfalls des schweren Raubes für schuldig befunden und zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Bei guter Führung wurde ihm Bewährungsfrist in Aussicht gestellt.

Die Juwelen und Wertpapiere wurden später aufgefunden und ihrem rechtmäßigen Besitzer zugestellt.

Als das Urteil über Percy Randolph gefällt werden sollte, befürwortete ich mit Loughlin zusammen, daß ihm bedingte Bewährungsfrist in Aussicht gestellt werde in Anerkennung dessen, daß er durch seine Aussagen die Festnahme der anderen Verbrecher wesentlich erleichtert hatte. Wir gaben dem Gerichtsvorsitzenden gegenüber unserer Auffassung Ausdruck, daß Percy eine Lektion erhalten habe, die ihn veranlassen werde, in Zukunft keine krummen Wege mehr zu gehen.

Richter Ward willigte, wenn auch nur widerstrebend, ein und gab Percy eine Bewährungsfrist von fünf Jahren. Er sagte dabei sofort voraus, daß Percy noch vor Ablauf eines halben Jahres wahrscheinlich wieder vor dem Richter stehen werde.

Ehe Randolph auf Bewährungsfrist freigelassen werden konnte, mußte er, gemäß den bestehenden Vorschriften, eine Arbeitsstelle haben. Ich sah mich um und machte für ihn eine Stellung als Handlanger in einer chemischen Färberei und Reinigungsanstalt ausfindig, die ein gewisser Cohn betrieb. Er erhielt dort hundert Dollar im Monat.

Er erwies sich als Handlanger, der das Zulangen versteht, und zwar gehörig! Die sechs Monate waren noch nicht herum, als Cohn voller Verzweiflung bei uns anläutete. Percy hatte mit Cohns Auto und einer ganzen Wagenladung das Weite gesucht. Er wurde in San José verhaftet.

Es fehlte noch ein Tag an den sechs Monaten, als Percy Randolph wieder vor Richter Ward stand. Die Einräumung der Bewährung wurde rückgängig gemacht und Percy wanderte nach San Quentin zu seinen Genossen, in deren Auswahl er so unvorsichtig gewesen war. Der Richter hatte also recht behalten.